即使没有去过长崎的人,恐怕也品尝或听说过カステラ(念作KASUTERA),这是一种产于长崎的色泽金黄、滋味浓郁的长方形蛋糕。到了长崎海湾的码头边,一定会沿着一条往上的斜坡(名曰荷兰坂)去看一下中文名被写作“哥拉巴”(源于人名T. B .Glover)的庭园,其建筑和花园、屋内的家具,充满了浓浓的十九世纪西洋风。Glover,日文念为グラバー,当地的中国人根据日文发音将其写作“哥拉巴”,发音讹误得有点离谱了。本文写作格罗佛。荷兰坂与大街相交的位置,矗立着一幢由高大的艾奥尼亚廊柱撑起来、带有宽大阳台的希腊风的大厦,旁边的一块水蓝色的牌子上用汉字写着“香港上海银行(即汇丰银行)长崎支店”。对历史有兴趣的,或许还会向北移步,去看一下如今复建的荷兰商馆,途中还会见到一幢维多利亚风格的红砖老房子,那是当年的英国领事馆。

可以不夸大地说,长崎(在地域上也会涉及今天长崎县的平户等地)是日本自16世纪晚期至19世纪中后期日本最具有西洋风的城市,是这一时期日本东西文化最大的交汇点(东洋文化的部分在《东风从西边吹到了长崎》中已有叙述),其缘由,一是1520年代麦哲伦的团队完成了人类历史上第一次的环球航行后,西方开始从海路向全世界进行史无前例的扩张,二是长崎恰好位居日本的最西隅,良好的港湾成了吸纳来自西南方向的各种人流和物流的最佳点,而人和物,则是文明和文化的最主要的载体。

西班牙和葡萄牙:“南蛮”文化的先声

信奉天主教的伊比利亚半岛人在15世纪后半期彻底击溃了占领此地近八百年的阿拉伯摩尔人,西班牙和葡萄牙两个王国进入了全盛期,在半个多世纪的海外探险航行中,发现了南北美洲,打通了全世界的海上航路。

16世纪上半期,葡萄牙和西班牙等殖民者主要以印度的果阿、马来半岛的马六甲和爪哇的巴达维亚(现雅加达)、菲律宾的吕宋岛以及中国的澳门等为据点,拓展海外贸易和天主教的传播,1543年,一艘从暹罗(今泰国)出发、乘坐着葡萄牙人的中国商船漂流到鹿儿岛南面的种子岛,传来了西方的火枪。1549年夏天,耶稣会的传教士沙勿律(Francisco de Xavier,1506-1552)与另一名西班牙传教士托雷斯(Torres,1510-1570)等一起,在因杀人而逃亡到马六甲的日本人弥次郎的引导下,一行七人在鹿儿岛上岸,待了一年后,来到了长崎平户港,今天平户崎方公园的高台上建有沙勿律纪念碑,1931年在平户的镜川町建造了“圣方济各·沙勿律纪念圣堂”(现改为“平户沙勿律纪念教堂”),1971年又增设了他的纪念像。经过了艰难的传教之路,沙勿律终于在山口、丰后(今天的大分县)等地逐渐赢得了不少的信徒,两年后,沙勿律离开了日本,试图进入中国,结果在广东上川岛等待上岸时得病去世。之后不断有传教士陆续登陆日本,基督教在九州和西日本地区得到了广泛的传播。

此时日本正是室町幕府的将军衰落、天皇仍无实权、各地的藩主(大名)掌控地方势力的战国时代。后来大致平定了天下的武将织田信长(1534-1582),对传教士持宽容的态度,准许教士传教,他自己与传教士也常有来往。

平户沙勿律纪念教堂

1562年,葡萄牙商船驶入了今长崎县境内的横濑浦港,当地的大名大村纯忠(1533-1587)对西洋过来的异族人很有好感,带领家臣接受了基督教的洗礼。他是日本第一个信奉基督教的大名,后来掌有更广地盘的大名大友宗麟(1530-1587)、肥前国有马的城主有马晴信(1567-1612)等也纷纷成了基督教的信徒,并且鼓动治下的民众也信奉基督教。

1569年,传教士贾斯帕•维雷拉(Gaspar Vilela,1525-1572)在如今长崎春德寺的所在地,建造了名曰“诸圣人的教堂”,这是长崎第一座教堂。1570年,已是教徒的大村纯忠与耶稣会签署了一个长崎成为开放港口的协定,翌年,他派遣自己的家臣朝长对马到长崎,让他着手进行长崎的港市建设,于是,在长崎设立了岛原町、平户町等六个町。长崎市的历史,应该是从这里正式开始的。1580年,大村对来到长崎的耶稣会巡察使、意大利人瓦利尼亚诺(Alexandro Valignano,1539-1606)表示,可将长崎和茂木两地捐赠给耶稣会,授予耶稣会行政司法权和官员的任命权,以此作为耶稣会活动的地盘。这听起来真是有点卖国了。大村之所以这样做,一是出于对于基督教的热忱,另外也希望通过与葡萄牙等国的贸易,从中获利。瓦利尼亚诺等在传教的同时,还在长崎等地创建了三类学校,一是教授日本青年拉丁语、文学和美术等,即施行一般教育的学校;二是教授如何传教的学校;三是第一类学校毕业后再进行哲学、拉丁文、神学、自然科学等的教育,即培养传教士的学校。这些学校虽然带有很浓的教会色彩,但确实也将西方的人文和自然科学带到了日本。

大村纯忠等人后来做出了一个东西文化交流史上意义非凡的大举动,这就是听从了瓦利尼亚诺的建议,派遣了伊东等四名十二到十四岁已经受洗的少年前往欧洲,亲身体验基督教的荣光和庄严,把他们培养成纯正的有相当造诣的传教士。京都大学图书馆内珍藏了当年四个少年的肖像图(德国奥古斯堡的书店1586年刊行),完全穿着基督教士的服装,发型和妆容一如欧洲人,另外还有一位年长的担任翻译的神父梅斯奇塔(Mesquita)。

这一行人搭乘了传教士的船只,1582年2月28日从长崎出发,经过了漫长的海上航行后,1584年8月10日抵达葡萄牙首都里斯本,两个多月后到达西班牙的马德里,在这里受到了同时担任这两个国家国王的费利佩(Felipe,中文又写作腓力)二世的接见,年轻的使者呈上了大友、大村、有马三位基督教大名的书函。翌年3月22日,他们抵达了罗马,翌日受到罗马教皇格里高利十三世的接见,使者们穿上了华美的衣服,在众多的高级僧侣和列队士兵的引导下,前往圣彼得(San Pietro)教堂,谒见仪式在梵蒂冈的帝王厅盛大举行,庄严而典雅。之后一行人离开罗马在意大利北部旅行,并再次受到费利佩二世的接见,这些少年学习了各种基督教的经典和知识,也学会了拉丁文,并学会了演奏风琴等教堂内的乐器。1586年4月12日,他们从里斯本启程回日本,1590年7月21日回到了长崎。(据森冈美子《世界史の中の出島——日欧通行史上長崎の果たした役割》,长崎文献社,2011年)。

遣欧使团的成员肖像

这虽然是一次宗教之旅,却是东亚人第一次以官方使团的形式正式游历文艺复兴已进入尾声的欧洲。在葡萄牙、西班牙、意大利等地长期旅行,他们满眼见到的,是迥异于日本的人文和山水,经过系统地学习,又在途中的果阿、马六甲、澳门等地逗留了较长的时间,这差不多是日本人第一次游历了世界,以少年之身(少年是最佳的学习时期)深入体验了东西两洋的各地风情和民俗,本来这在东西交流史上是一次极有意义的互动。作为巡察使的瓦利尼亚诺陪同他们从果阿一同返回了日本,还带来了欧洲最新的印刷机。可是,等他们在海外游历了八年多回来之后,整个日本已经变天了。

织田信长早已在他的部将明智光秀的叛乱中死去,丰臣秀吉接替了他的地位并更加威风凛凛。他在平定九州一带时,发现基督教的势力盛大,不少大名已经被搅得有点神神叨叨,他的政令和权威受到了阻碍,这使他对基督教产生了反感,于是在1587年7月发布了传教士驱逐令,下令传教士必须在二十天之内离开日本,不过以贸易为目的的葡萄牙商船依然可以来日本。翌年,丰臣秀吉又把大村等赠送给耶稣会的长崎等地的所有权收了回来,设置长崎奉行来管辖。从欧洲回来的少年使节,后来也曾在瓦利尼亚诺的带领下去丰臣秀吉在京都的宅邸“聚乐第”拜见过他,但见过之后,这些少年就被弃之一边,还被限制活动。一场盛大的东西交流的壮举,就这样冷冷清清凄凄惨惨地落下了帷幕。

1896年10月,一艘从西班牙的领地马尼拉开来的商船圣菲利佩号漂流到了土佐(今高知县),船中不仅有大量贵重的货物,船上一名西班牙的引航员还拿出一幅广大的西班牙本土和领地的地图炫耀说,西班牙现在派出众多的传教士,以获得更多的教徒,不久就会来征服这些国家,将西班牙的领地进一步扩展(不知是真有此话还是以讹传讹或是翻译的误译,不可考)。此话传到了丰臣秀吉的耳中,他大为震怒,于是在京都抓捕了26个西班牙和日本的传教士及日本人信徒,带到了长崎,1597年2月5日将他们钉在十字架上处死,这就是“二十六圣人殉教”事件。自此,对基督教尤其是传教士的镇压就越来越严厉了,但宗教一旦俘获了人心,往往难以根绝,基督教在九州、尤其是长崎一带,依然有众多的教徒,有研究者推定,自1549年到1630年的大约八十年间,日本的基督教徒人数达到了76万人(五野井隆史《日本基督教史》,吉川弘文馆,1990年,第12页)。

丰臣秀吉1598年暴病而死,潜隐在关东的德川家康迅速崛起,通过关原之战等建立了霸主地位,1603年开创了江户幕府。出于政权的维护,他认为基督教蛊惑人心,从内心是排斥的,但在他去世的1616年之前,手段和态度还算温和。且他允准甚至鼓励日本的海外贸易,在1601年创设了“朱印状”制度,由幕府和各相关大名对符合要求的日本甚至是外国商船颁发“朱印状”,这些“朱印船”可与中国和东南亚诸国进行海外贸易,输入的商品主要有中国的生丝、纺织品、砂糖,南洋的香料、欧洲的呢绒等,而日本主要出口银矿石。那时,就贸易额以及人流和物流而言,葡萄牙要远远超过西班牙,而日本的贸易港,主要是平户和长崎。

于是,西洋文明,间或也夹杂着南洋的色彩,就通过长崎一带传入了日本。日本那时也受中国的影响,自视甚高,把东边看作“东夷”(现在的北海道,在1869年之前一直被叫作“虾夷”),而南边,则是“南蛮”,西方的人流物流,主要来自西南边,因而西方人一开始都被称作南蛮人,甚至基督教教堂,民间也叫做“南蛮寺”,西洋人带来的物质和精神的文明,便被称为“南蛮文化”。

长崎荷兰坂售卖Kasutera的“清风堂”,作者拍摄。

就食物而言,本文一开始出现的Kasutera,就是葡萄牙人在16世纪后期带来的一种蛋糕,用鸡蛋、面粉、砂糖,再加上蜂蜜、日本的清酒和食盐等进行烘焙,现在成了长崎的名物,我的感觉是除了带有浓郁的鸡蛋香、色泽金黄诱人且甜味很足之外,其他也没有特别的魅力,但在当时,对日本人而言是全新的食物。当时日本本土并不产糖,砂糖是稀罕物,通过与南蛮和中国的贸易,输入了大量的砂糖而且还带来了另一种甜品,乳脂糖,也被称为“南蛮物”。如今成了和食代表的“天妇罗”,据说也是源于葡萄牙人。多田铁之助的《味の日本史》(新人物往来社,1976年)中记录了这样一段“天麸罗”的来历。16世纪下半叶葡萄牙的传教士初入日本,一次在长崎街头做油炸食物,当地的日本人见了便询问:此为何物?因语言不通,那洋人也不解他的问题,待弄明白时便回答他说temper。这回轮到日本人听不懂了,于是便拿了纸叫洋人写下来,日后请教通洋学的先生,知其读音为tembero,后来发音又讹传为tempura ,用发音相同的“天麸罗”三个汉字附会上去,于是就有了今天“天麸罗”(也写作同样发音的“天妇罗”)食物的诞生。这大概只是逸闻,不可尽信。不过,油炸食物,是西方人来到日本以后才出现的,这一点应该是无疑的。

同时期传来的,还有眼镜、钟表、西洋乐器以及衣物等,对于日本的世界观的改变起重大作用的,是有关航海的世界地理知识。利玛窦于1602年在北京绘制的《坤舆万国全图》后来传入日本,这已广为知晓,现藏于福井市净得寺的据传是狩野永德(1543-1590)画在六帧屏风上的《世界图屏风》,现经研究,应该是1592年以后的作品,那应该也是稍早于或与《坤舆万国全图》同时期的产物,而其图绘,大抵与《坤舆万国全图》相似。利玛窦也是耶稣会的传教士,可见教育程度较高的传教士,在传教的同时,确实将西洋先进的知识带到了东方。

而所有这一切,长崎是一个最主要的窗口。

出岛的荷兰商馆:欧洲新知识的传播地

16世纪开始,荷兰开始崛起,接受加尔文新教,通过艰难的斗争试图摆脱天主教的西班牙统治,两年后北方七省结成“乌得勒支同盟”,实行联省自治,后来联盟扩大,终于在1581年宣告脱离西班牙独立,成立尼德兰联邦共和国(一般称荷兰共和国)。荷兰人一直热衷于重商主义,力图通过海外殖民和海外贸易来增加国家和民众的财富,他们把眼光探向了遥远的东方,1601年成立荷兰东印度公司,1603年在马来半岛东海岸的帕塔尼(Patani)设立商馆,1619年在爪哇岛的巴达维亚(Batavia,现名雅加达)设置总督,对这一地区实行殖民统治。

荷兰东印度公司的成员之一鹿特丹公司,在1598年派出了一支由五艘舰船组成的船队,横渡大西洋,通过麦哲伦海峡进入太平洋,其中的四艘后来都被海浪冲散了,其中的一艘利夫德号(De Liefde),1600年漂流到了九州的大分,出发时有110名船员,到日本时只活下来22人。航海长是一个英国人,名曰威廉·亚当(William Adams,1564-1620),两个月后他去觐见了德川家康。后来他就住在了江户的日本桥,在三浦半岛获得了一块领地,日文名叫三浦按针(日文“按针”是导航员的意思)。从此以后,荷兰就和日本发生了关系,1609年,荷兰东印度公司在平户设立了商馆。

1616年德川家康去世后,接任的第二代将军对于基督教的禁止更加严格,这一年幕府下令,除了中国商船外,其他国家的商船进出,只限于平户和长崎。1620年,一艘从马尼拉驶来的日本商船上,被搜出了两名潜藏的传教士,于是连船主平山常陈在内的传教士、水手等都被处以死刑。1622年,又在长崎处死了55名传教士和教徒。禁教不再是一纸命令,而是伴随着呛人的血腥气。1623年,英国在平户的商馆被关闭,翌年,日本断绝了与西班牙的来往。然而荷兰人侥幸获得了生机。它与西班牙原来就有仇恨,因此就在暗中说西班牙和葡萄牙是天主教国家,热衷于传教,我们不信那个教(其实荷兰人信基督教的新教),绝不会传教。因而幕府对其网开一面。

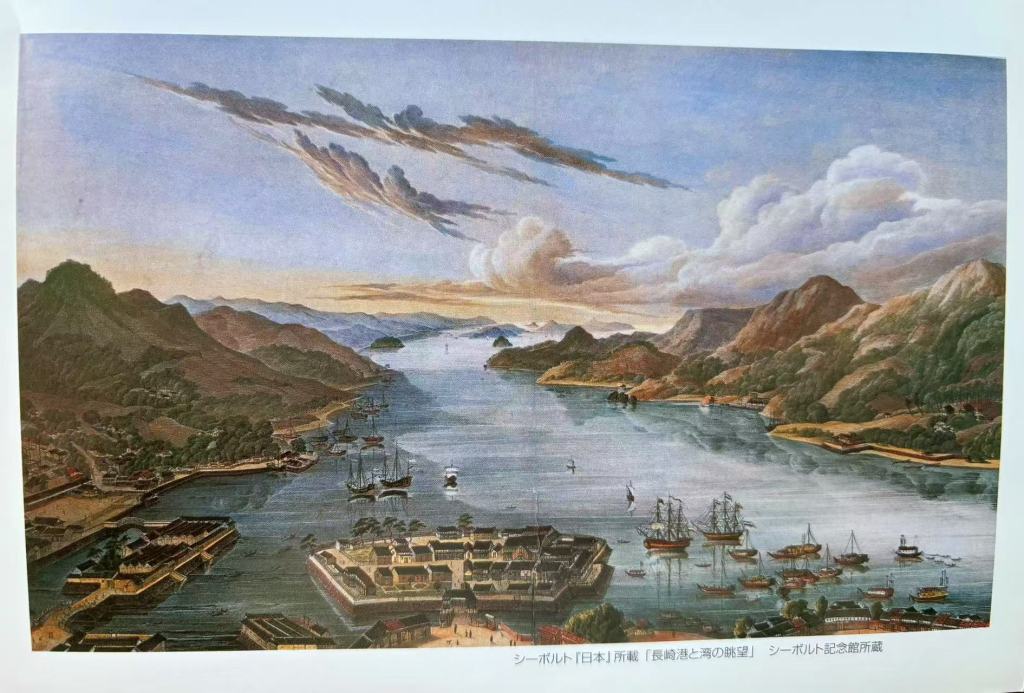

西博尔德的《日本》所刊载的《长崎港及海湾的眺望》,正下方为出岛。作者拍摄。

这里就要说到长崎出岛上的荷兰商馆。在今天长崎新地中华街的西北面,仿照当年出岛上的模样重新建造了荷兰商馆。去年6月中旬,我从汇丰银行长崎支店一路向北,漫走了大约半小时,来到了2016年重建完毕的出岛荷兰商馆最西边的水门,门前立有一根石柱,上面用汉字镌刻着“史迹 出岛和蘭商馆迹”。不过这里不可入内,要走过中岛川(一条多半是蓝莹莹海水的河)上的大桥,从北岸就可隔河清晰地望见复建的荷兰商馆面影。

复建的荷兰商馆的水门,作者拍摄。

原本的出岛,是填海造地的产物,建成于1636年,最初是给葡萄牙人居住的,有一座木桥与陆地连接,限制两边的人自由出入。结果与葡萄牙的关系越来越紧张,这里变成了葡萄牙人的囚禁地。三年以后,禁止所有的葡萄牙船只进入日本,岛上的葡萄牙人被驱逐出了日本,1641年,日本将平户的荷兰商馆迁移到了出岛,荷兰人可以做有限的贸易,但不可自由行动。

河对岸为复建的荷兰商馆。原本就有连接陆地与出岛的一座木桥。作者拍摄。

出岛上的荷兰商馆,占地13000平方米。官府在联络桥边设立了检查站,未经准许,禁止桥两边的人自由出入。荷兰从日本进口的商品,主要是1616年烧制成功的瓷器(西方人称为“伊万里烧”),由于清政府后来的海禁,日本的瓷器填补了中国的空白,在欧洲备受推崇。荷兰人也在贸易的同时,将非宗教的书籍输入日本,带来了欧洲的新知识,在整个江户时期,出岛成了沟通东西方的重要津梁。随着英国的崛起和荷兰的衰败,出岛的地位渐趋下降,到了近代日本对外打开国门后,荷兰商馆遭到了废除,原地改成了领事馆。19世纪末,日本大举进行港口建设,继续填海造地,最后连出岛本身也消失了。近年日本重新检视历史的遗迹,展开了修复工程,复原了昔日的房屋,2017年11月举行了盛大的竣工开放仪式。

复建的荷兰商馆的房屋,作者拍摄。

买了门票进入里面,眼前展现的是一个颇为独特的景观,建筑多呈两层,乍一看,似乎是一条江户时期的老街,完全是木材建造,外貌是浅黑色中透出褐色甚至是木材的原色,绝不是锃亮簇新的新构,尽可能体现出一些色彩剥落漫漶的沧桑感,黑褐色的瓦顶,向前伸出的东方式的屋檐,日本风的外部是细长木栅栏的纸糊的格子窗。却有两幢,有向外突出的类似阳台的大窗户,用玻璃镶嵌,窗棂涂了鲜亮的浅绿色,据说这些油漆和玻璃是专程从欧洲运来的,在整体偏暗的房屋外面,带来了新异的欧风。房屋的内部,也是榻榻米的地面,但有书桌和长凳,这是日本近代之前所完全没有的。1788年,日本画家司马江汉(1738-1818)来到长崎时,被引入荷兰商馆参观,他当时画了几幅素描画,从这些画来看,室内的模样和陈设几乎与当时的欧洲无异,桌椅、西式的门和窗户,还挂着许多西洋油画。1798年商馆遭遇了一次大火,包括馆长宅邸在内的西南区域,几乎全被烧毁,于是再重新建造,根据画家川原庆贺(1786-?)留下来的《长崎商馆内图》,又成了和洋混搭的风格——榻榻米的地面,上有桌椅。现在复建的,大概就是火灾后重建的模样。

复建的荷兰商馆的屋内,作者拍摄。

商馆更多的空间,则做成了一般的陈列室,有一艘做工精致的荷兰商船模型,木制的三桅帆船,甲板下的两侧,有两排舷窗,比看到的遣唐船模型大多了,当年的航线,毕竟是要向南绕过好望角再进入印度洋,单程的航行至少也要好几个月,船体若不坚固,很可能被汹涌的海浪击毁。

商馆的馆长每年要去遥远的江户参见幕府的将军,后期改为五年一次,即便这样,到1850年为止,参见的次数总共达到了116次,其中有些人物,将一路的见闻写成详尽的考察记在西方出版,成了西方早期研究日本的重要著作。日本为了与荷兰人联系,也培养了几名通晓荷兰语的翻译,于是日本就有了一批懂荷兰语的人,称为“兰通词”。来江户参见将军的荷兰商馆馆长曾先后把荷兰博物学家德德奈斯撰写的《草木志》和约翰斯东撰写的《动物图说》呈献给了当时的将军,但没人有兴趣,就一直被束之高阁,蒙尘多年。到了第八代将军德川吉宗(1684-1751),他对西方的物品和知识比较有兴趣,想起了这批书籍,就命令当时一个对草本学很有研究、名叫野吕元丈(1693-1761)的人去翻译,于是野吕就跟另一个叫青木昆阳(1698-1769)的人一起学习荷兰语,编译出了一本《荷兰本草和解》,这差不多是日本对西洋著作最早的翻译出版。从此以后,只要不涉及宗教思想的书籍,主要是医学、植物学、动物学、地理学、航海学、建筑学等的著作就得到了解禁,被允许带到日本来。青木昆阳则奉了德川吉宗的命令,继续向长崎的荷兰语翻译学习荷兰语,在1743年编著出版了《荷兰话译》和《荷兰文字略考》,于是渐渐形成了一个通过荷兰语学习西方新知识的动向。

前野良泽(1723-1803)是日本兰学史上一个比较重要的人物,他本来是学医的,47岁时决定转向兰学,跟着青木昆阳学习荷兰语,并到长崎去游学。这时他已阅读了由德国人库尔姆斯(Johann Adam Kulmus)原著、后被翻译成荷兰语的人体解剖著作。1771年时,他参加了对一个女死刑犯的尸体解剖,很惊讶库尔姆斯的著作对人体结构描述得如此准确,觉得研究医学、了解人体结构及各内脏之间的关系是十分重要的。于是,前野良泽与杉田玄白等一起,历经三年半对库尔姆斯的解剖学著作进行了翻译、修订,于1774年出版了《解体新书》,这标志着日本兰学的正式成立。

新的地理知识,也是兰学的重要部分。1737年出版的北岛见信的《红毛天地二图赘说》,是在长崎的荷兰语翻译西善三郎的帮助下,根据此时传入日本的德国天文学家赫维柳斯(Joannes Hevelius )的原著(1700年出版于阿姆斯特丹)编译的,19世纪上半叶出版的地理学著作主要有箕作省吾编译的《坤舆图识》《坤舆图识补》和杉田玄端翻译的《地学正宗》。后者基本上是对荷兰人普林生(P.J.Prinsen)《地理学教科书》的翻译。

我觉得,兰学在日本最大的意义,在于一批日本的知识人以欣赏和接受的态度注意到了西方传来的新知识,并在一定程度上得到了官方的支持和鼓励,于是这些西方新知识为日本人迎接一个新时代的到来提供了一个重要的铺垫。

格罗佛花园:近代长崎的象征

格罗佛花园的标示碑,作者拍摄。

今天长崎最出名的观光地,应该就是格罗佛花园了。沿着荷兰坂往上走,经过大浦天主堂往南走台阶,再乘长长的自动扶梯往上,就是格罗佛花园了。这里依着山坡将格罗佛宅邸等十几处洋房,迁移或重建,构成一处洋风荡漾的美丽景观,花团锦簇,竹木扶疏,较之神户的异人馆,更加集中,景色更佳,当然异人馆基本上都是原物,在风貌的保存上,更为真实。

实际上,长崎在进入十九世纪后,已经开始慢慢落寞了。唐人屋敷已经烧毁,荷兰商馆的地位,随着荷兰国势的衰落也越来越弱,荷兰商船的影子越来越稀落了。其间,也曾有英国和法国的船只试图进入长崎港,但根据幕府1825年发布的“异国船打拂令”,都被强行驱赶回去了。1854年1月,美国东印度舰队司令佩里(M.C.Perry)海军准将率领七艘军舰,和平打开了日本的国门,1858年,美、英、法、俄、荷兰五国,与幕府缔结了通商协议,日本向上述五国开放伊豆半岛最南端的下田、北海道的函馆(这两处已在1854年向美国开放了)以及长崎、新潟、兵库(即神户)五个港口。再加之西方诸国此前已经迫使中国开放了上海等五个口岸,上海距长崎路程最近,从上海前往长崎的人逐年增多,于是,长崎又活了起来。

格罗佛宅邸前的格罗佛铜像,作者拍摄。

其中,就有一个叫格罗佛(Thomas Blake Glover,1838-1911)的出生于苏格兰的商人,于1859年先到了上海,在怡和洋行供职,不久辞别,在当年又渡海到了长崎,在一家同乡人经营的贸易公司任职。两年后同乡离开长崎,他成了继任者,与另外一个朋友创办了格罗佛商会,成了怡和洋行的长崎代理公司。1863年日本发生了攘夷、倒幕、佐幕等各种势力互相争斗的政治动乱,各派都需要武器。格罗佛一看有生意可做,就不持政治立场,只要能够赢利,就向哪一派出售武器,并且私下帮长州藩、萨摩藩的那些青年活动家去欧美留学疏通渠道,提供方便。格罗佛自己是英国圣公会的教徒,美国圣公会的牧师威廉姆斯(Channing Moore Williams,我在上一篇曾述及的立教大学的创立者)等从中国来到了长崎,格罗佛便积极参加他们的教会活动,还担任了英国圣公会会堂的管理人,这是1862年在长崎建成的日本第一座新教教堂。1878年英国圣公会传教协会的传教士在长崎办了“出岛英和学校”,格罗佛向学校捐赠了在伯明翰定制的大钟。总之,他在商界、政界和宗教界都成了一个重要的活跃人物,在长崎逐渐建立起了影响力。

他自己的贸易公司主要从事生丝、茶叶以及船舶、武器等的交易,后来又染指煤矿的开采,并且深得三菱财阀的第一代掌门人岩崎弥太郎(1835-1885)的赏识,彼此合作,可以说,他也是后来“麒麟麦酒”(即今天的麒麟啤酒)创建的主要贡献者之一,这一切,都进一步提升了格罗佛在日本的地位和财富。他之前有一个日本女朋友,后来正式与一名叫“鹤”的日本女子结婚,晚年从长崎移居到东京,被明治政府破例授予了勋二等旭日重光章,可谓倍享荣光。

格罗佛宅邸,作者拍摄。

现在格罗佛花园内的格罗佛宅邸,初建于1603年,是殖民地风格的平屋建筑,主宅面积为510平米,附属的另一栋房子也有129平米,除了大小客厅以及餐厅外,另外还有多间卧房甚至配膳室、酒库等等,四面有廊檐,透过大窗户可眺望不远处的长崎湾的海面,屋外栽种了各色花卉和绿植,冬有暖日,夏有凉风,春秋则是更为惬意,我在屋内屋外徜徉徘徊,流连再三,不忍离去,居住在如此的环境和屋宇内,尚复何求?这处房屋,现在被认定为日本现存最早的木结构洋房,这一片建筑,被认定为日本重要文化遗产。

格罗佛花园内,还有沃克(Walker)等十来栋其他洋人的宅邸,大抵都有可观之处,限于篇幅,这里不展开了。有一处房子,影响很深,两层楼的明治风的木造洋楼,旁边立了一块碑,上面镌刻有“西洋料理发祥之碑”,另有一块墨绿底色镌有三个金字“自由亭”,说是建于1863年,是日本最早的西餐厅。这是可能的,长崎在1859年重新对外开放,像格罗佛这样的洋人陆续从海路来到这里,其时日本的肉食禁令还没有解禁,但已有当地的日本人悄悄开出了有牛肉供应的西餐馆,不过当年应该还没有那么阔气的洋楼,这多少也是后人附会上去的吧。现在这里已成了咖啡馆和简易西餐馆,我进入屋内,上二楼,夏日,地面依旧铺着地毯,复古的吊灯,老式的风扇,宽大的窗户,窗外是一片初夏的郁郁葱葱,透过树丛可瞥见稍远处的海湾,已有八成的客人坐在那里低低絮语,我也挑了一个靠窗的座位,点了一杯咖啡坐下。稍贵,八百日元,但环境真是好,让人不忍离座。顺便说及,1872年,当年的明治天皇和皇后率先示范尝试洋食,从此对肉类的禁令取消,日本人才开始可以公然吃肉了,和食中著名的寿喜烧,自然是这以后的产物。

“西洋料理发祥之碑” ,作者拍摄。

长崎大浦天主堂,作者拍摄。

1864年,丰臣秀吉和德川时代被处死的教士教徒获得了平反,重新建造了大浦天主堂,当初是木结构的,1875年改建为现在的模样,竟被列为了日本的国宝。以后,在长崎开设了海军讲习所、英语学校,1884年,由1857年开始的长崎制铁所演变而来的长崎造船所正式成立,1904年又建造了本文一开始提及的汇丰银行长崎支店,现在已不再营业,改成了纪念馆,从二楼到三楼,详细陈列了长崎近代交流史的各种文物、文献和图片,还有一个孙中山与长崎出身的梅屋庄吉友情的详细介绍,极可一览,我在此地徜徉了近两个小时,拍了很多照片,只能以后再撰文叙述了。

长崎真是一座处处流荡着异域风情的海港城市,不只是东风,也不只是西风,东风和西风在这里融汇于一地,共同演绎出了一曲和谐与美妙的Harmony,令人陶然沉醉。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

发表评论